竹富町内の文化財 (史跡) 更新 2021.05.16

今回は地図の修正を行いました。

ここでは竹富町内の指定文化財(史跡)について紹介します。

Ⅰ.竹富町史跡一覧 (指定区分、指定順に記載) [太字の史跡について記載しています。]

| No. |

名 称 |

エリア |

区分 |

指定 |

備考 |

| 1-1. |

下田原城跡 |

波照間 |

国指定 |

平成15年3月25日 |

|

| 1-2. |

先島諸島火番盛(小城盛、プズマリ、タカニク、中森〔波照間ムリ〕、コート盛、中森、大岳) |

竹富・黒島・新城(上地・下地)・波照間・鳩間・小浜 |

国指定 |

平成19年3月23日 |

この項は、「八重山豆事典」・「八重山の火番盛」のページを参照ください。 |

| 2-1. |

下田原貝塚 |

波照間 |

県指定 |

昭和31年10月19日 |

|

| 2-2. |

仲間第一貝塚 |

西表・南風見仲 |

県指定 |

昭和31年10月19日 |

|

| 2-3. |

仲間第二貝塚 |

西表・南風見仲 |

県指定 |

昭和31年10月19日 |

未掲載 |

| 2-4. |

平西貝塚 |

西表・古見 |

県指定 |

昭和31年10月19日 |

未掲載 |

| 2-5. |

西塘御嶽 |

竹富 |

県指定 |

昭和34年12月16日 |

|

| 2-6. |

蔵元跡 |

竹富 |

県指定 |

昭和34年12月16日 |

|

| 3-1. |

大竹祖納堂儀佐屋敷跡 |

西表・租納 |

町指定 |

昭和47年8月30日 |

|

| 3-2. |

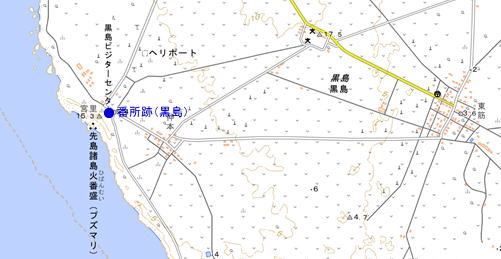

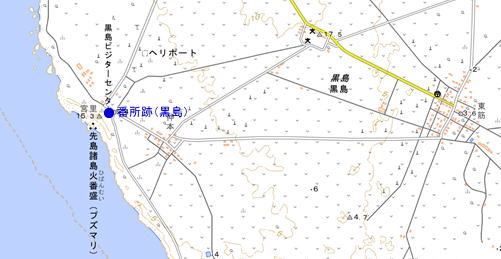

番所跡 |

黒島 |

町指定 |

昭和47年8月30日 |

|

| 3-3. |

イヌムル(按司の城跡) |

黒島 |

町指定 |

昭和47年8月30日 |

未掲載 |

| 3-4. |

イサンチャヤー(古墓) |

黒島 |

町指定 |

昭和47年8月30日 |

|

| 3-5. |

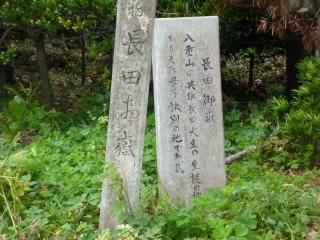

長田御嶽 |

波照間 |

町指定 |

昭和47年8月30日 |

|

| 3-6. |

アカハチ誕生の地 |

波照間 |

町指定 |

昭和47年8月30日 |

|

| 3-7. |

ミーナ井戸 |

竹富 |

町指定 |

昭和47年8月30日 |

|

| 3-8. |

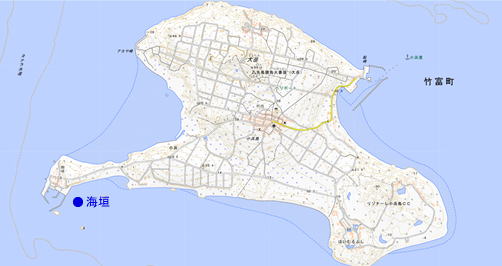

海 垣 |

小浜 地先 |

町指定 |

昭和47年8月30日 |

|

| 3-9. |

カンドウラ石(雷石、霊石) |

小浜 |

町指定 |

昭和47年8月30日 |

|

| 3-10. |

クイヌパナ |

新城 |

町指定 |

昭和47年8月30日 |

未掲載 |

| 3-11. |

シムスケー |

波照間 |

町指定 |

昭和47年8月30日 |

|

| 3-12. |

下り井戸 |

鳩間 |

町指定 |

昭和47年8月30日 |

|

| 3-13. |

慶来慶田城翁屋敷跡 |

西表・租納 |

町指定 |

昭和48年9月12日 |

|

| 3-14. |

節定め石 |

小浜 |

町指定 |

昭和51年7月15日 |

|

| 3-15. |

新里村遺跡 |

竹富 |

町指定 |

平成3年9月11日 |

|

| 3-16. |

ウティスク山遺跡 |

小浜 |

町指定 |

平成16年9月17日 |

未掲載 |

| 3-17. |

小浜家のヤーマヤスキィ |

小浜 |

町指定 |

平成17年10月6日 |

未掲載 |

| 3-18. |

ピサダ道 |

西表・租納

(里道) |

町指定 |

平成19年9月28日 |

|

Ⅱ.各史跡の紹介 [青字は石碑や説明板の記載内容(主要部分の抜粋)です。]

1-1.下田原城跡

1-2.先島諸島火番盛(小城盛、プズマリ、タカニク、中森〔波照間ムリ〕、コート盛、中森、大岳)

2-1.下田原貝塚

| |

|

|

下田原貝塚は、「ぶりぶち公園」前の道を北の海岸の方に行った左手にあります。発掘当初は14世紀頃のものと考えられていましたが、現在では約3700年前、紀元前1800年の遺跡と推定されています。

この貝塚の東側の大泊浜は、かつては港であったと言われ、また、この一体は湧水が得られる数少ない場所で、恐らく最初に波照間に辿り着いた人々はここで暮し始めたかと思われます。

この貝塚から出土した石器や土器等から、台湾やインドネシア、オセアニア、メラネシア文化との関連が確認されることから、先島石器時代は南方系文化であったと考えられています。 |

|

その後しばらくは人々が暮した痕跡は見つかっていません。そして、3世紀ころに、今度は土器を持たない南方系の文化が流入し、その後の先島文化の基層になったとみられています。

下田原貝塚の東側には「大泊浜貝塚」があります。

この貝塚は、その無土器時代の遺跡にあたり、4世紀~12世紀にかけての遺跡と推測されています。 |

| 【下田原貝塚】 |

|

【大泊浜貝塚】 |

|

|

|

2-2.仲間第一貝塚

| |

|

|

仲間川河口に形成された本貝塚は、今から約1000~1200年前の貝塚で、土器がまったくみられず、石器が多いのが特徴です。

この遺跡から出土した遺物には、石器、貝製品、角釘、開元通宝、青磁片、貝殻類、獣魚骨、焼石などがあります。石器の種類には、石斧・敲石・凹石・磨石・石鏃などがあります。陸・海・川産の貝殻類、猪・ジュゴンの骨、焼石などが出土していることから、近くの山・川・海で狩猟や採集によって得られた食料を焼石を用いて調理したと考えられます。 |

|

さらに、鉄製の釘、開元通宝、青磁片も見つかっていることから、他の地域との交流があったことが推察されます。

この遺跡は、全国的にもまれな新石器時代の無土器遺跡として知られており、八重山地域の歴史を解明するうえで重要な遺跡です。 [石碑より一部抜粋]

※ この碑は大原側から仲間橋を渡ってすぐの右手側にあります。 |

| |

|

|

|

|

|

2-5.西塘御嶽

| |

|

|

このお嶽は島の生んだ傑材西塘を祭る。

西塘は明応九年(一五〇〇年)オヤケ赤蜂征討軍 大里親方一行が竹富島巡視の折 その群を抜く才能を認められ親方凱旋に際して中山王府に同伴されて法司官に仕えた。

苦節二十五年の忠勤がかわれ数々の功績が報いられて大永四年(一五二四年)西塘は八重山初代の頭職竹富大首里大屋子に任命されて錦衣帰郷し島の南西端皆治原に蔵元(行政庁)を創立して八重山政治の基礎をつくった。蔵元の跡は皆治原に現在も昔の俤をとどめている。

国宝の指定を見た首里園比屋武お嶽の石門は西塘の手によって築かれたものである。 [石碑より一部抜粋] |

|

西塘御嶽は、竹富島が生んだ偉人である西塘が祀られています。西塘は首里王府に25年間仕えた技師で、1519年首里の園比屋武御嶽の石門築造や首里城北面の城壁設計役などで活躍しました。1524年、竹富首里大屋子という頭職に任ぜられ八重山諸島の統治にあたりました。この御嶽は彼の屋敷跡であるとともに、埋葬地でもあるといわれています。 |

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

3-2.番所跡(黒島)

| |

|

|

| ここは、八重山群島が薩摩藩の支配下におかれていた時代に、八重山群島の総元締である蔵元(行政庁)の末端機関として、当時の黒島を統治するために置かれた村番所跡(役所跡)です。 当時の番所には、首里王府派遣の役人(与人・目差等)が常駐し、村からも一年交代で協力人が選出され、人頭税の徴収や島に出入する船舶の荷役の管理・統制等を行いました。 [説明看板より一部抜粋] |

|

番所跡は、宮里集落内、黒島ビジターセンターに入ってすぐの右手側にあります。

ここは、かつて小学校(大川尋常小学校黒島分校)として利用されていた時期があり、「学校教育発祥之地」の碑もすぐそばに建てられています。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

文化財指定の標柱です。 |

|

|

|

3-4.イサンチャヤー(古墓)

| |

|

|

黒島初代の役人高嶺首里大屋子夫妻の墓

この島にはじめて牛を入れた恩人である。

[石碑より]

|

|

イサンチャは高嶺首里大屋子氏の墓(古墳)で、彼は1628年に黒島初代の役人に着任の後、黒島に初めて牛を入れ、牛耕によって農業振興を図った人物といわれています。

※ イサンチャは、黒島港から学校に向かう道の途中(道の北側)にあります。 |

| |

|

|

|

|

|

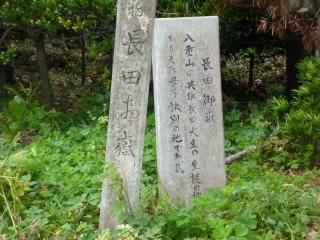

3-5.長田御嶽

| |

|

|

| 八重山の英雄長田大主の生誕の地であり また母子訣別の地である。 [石碑より] |

|

※ この碑は名石集落にある「星空荘」の南側にあります。 |

| |

|

|

|

|

|

3-6.アカハチ誕生の地

| |

|

|

八重山の英傑オヤケアカハチの生まれた屋敷跡

[石碑より] |

|

※ この碑は南集落にあります。 |

| |

|

|

|

|

|

3-7.ミーナ井戸

| |

|

|

ミーナ井戸

ここを下った谷間に泉があった。

往昔島人は この泉を飲料水として用いたと伝えられている。

[石碑より]

※ ミーナ井戸は、集落からアイヤル浜に向かう道の傍(右手側)にあります。 |

|

天降りめをと井戸ミーナカ。マリツ女神ソコツ男神。

此の岩屋に住み岩の底を掘りて●所の清水を湧かしめて使用された。これが竹富に初めての泉である。これ以来この井戸に降りる時は、二神への合図として小石を二個投下して井戸水を使用する習慣になっている。(伝説記)

[石碑より] |

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

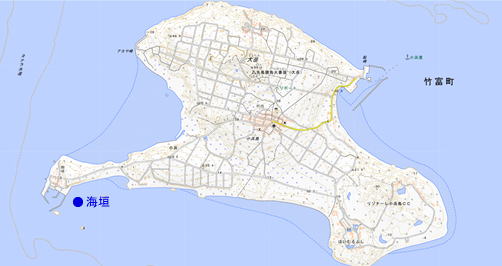

3-8.海垣

| |

|

|

海垣(うみがき・ながき・かち・いんかち)とは沿岸部の浅瀬に石垣を積んで、満潮時に岸辺に来た魚が、干潮時に石垣で沖合に戻ることが出来ず、潮溜まりに集まったところを網や手づかみで捕る伝統漁法です。

世界でも同様のものが各地で作られていたそうですが、殆どが消えてしまいました。小浜島の海垣はその規模が大変大きなものです。 |

|

石垣島の白保海岸にも規模は小浜島ほどは大きくありませんが多くの海垣が残っています。

※ 小浜島の海垣は、細崎のマンタ公園の東側にあります。大潮の干潮時に合わせて出掛けるとその規模等がよく分かるかと思います。 |

| |

|

|

|

|

|

3-9.カンドウラ石(雷石、霊石)

| |

|

|

旱魃の際この大小二個のこの石を担いだり投げたりすると雨が降ると伝えられている。

[石碑より]

カンドウラ石は、「豊作感謝」と「五穀豊穣」を願う島最大の祭り「結願祭」を行う、嘉保根(カブニ:カホネ)御嶽の鳥居の脇に置かれている大小2つの石のことです。 |

|

かつて雷鳴とともに空から落ちてきて、大雨を降らせたと伝えられています。因みにカンドウラとは雷のことです。

その後この石は、雨乞いをする時に用いられるようになり、言い伝えによると、重さ60kgと30kgの二つの石を、大岳の上に運び上げ転がして落とし、その音で雷を呼び起こして雨が降るように祈ったそうです。なおこの石は、隕石という説もあるそうです。 |

| |

|

|

|

|

|

3-11.シムスケー

| |

|

|

波照間島の北端に位置するこの一帯には、かつてシムス村とよばれる集落があり、このシムスケー(古井戸)もその当時から使われてきた井戸です。

この井戸は水量豊富、水質良好で、昔の島民にとってかけがえのない貴重な水源でした。

大旱ばつになって島じゅうの井戸が枯れ果てても、この井戸だけはいつでも水を湛え、島の人々の生活を支え続けてきました。「シムスケーのお世話になる」ということが、大旱ばつの代名詞になっていたほどです。

|

|

この井戸には、つぎのような由来が伝えられています。昔、波照間島が7ケ月にも及ぶ大旱ばつにみまわれ、人々が水不足と飢餓にあえいでいたとき、シムス村のベフタチバー(ベフタチは名、バーはお婆さんの意で、貝敷家の先祖)のアマラ牛(赤牛)が角や前足で石や土をかきわけ、水を掘り当てて飲んでいました。

それを見たベフタチバーは村人を呼び、みんなで井戸を掘って水不足から救われたのでした。その後人々は、この牛を神の化身だと崇拝し、牛の死後は手厚く葬って、井戸の側に牛の肝に似た石を据えて拝所としたといわれています。

[説明看板より一部抜粋] |

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

3-12.下り井戸

| |

|

|

自然の洞窟の傾斜地を下った所に泉がある

昔島人にとって唯一の飲料水だったという

[石碑より]

一般的にはアンヌカー(東ヌ井戸)と呼ばれています。(集落の西にはインヌカーがあります。) |

|

鳩間公民館から民宿和(なごみ:旧青空荘)前から鳩間マリンサービスへ抜ける道をまっすぐ上がり、うっそうとした草地(原野)の中の右手側にあります。

大きなガジュマルの木の下、自然の洞窟の中に湧いていた泉で、かつては島の人々の貴重な飲料水となっていました。洞窟は結構大きくて深く、今でも底には水があります。 |

| |

|

|

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

3-13.慶来慶田城翁屋敷跡

| |

|

|

慶来慶田城用緒西表首里大屋子は 平久保加那按司を征伐 また孫の用尊(同役)は漂着したオランダ船を救援した

[石碑より] |

|

※ 慶来慶田城用緒(けらいけだぐすくようしょ)は、平家の末裔と言われ、1500年前後に祖納の上村に移り住み、石垣島の平久保加那按司(ひらくぼかなあじ)を征伐したと言われています。首里王府に反旗をひるがえしたオヤケアカハチの戦い(1500年)でも活躍しました。 |

| |

|

|

|

|

|

3-14.節定め石

| |

|

|

この石に十二支の順に穴が掘られており 小浜島の人々はその石の穴と星(ムリ星)との方角等によって農作物の作付時期等を定めたと伝えられている [石碑より]

※ この石は、シュガーロードに向かう集落端にあります。 |

|

節さだめ石の上面には、子、丑、寅…と方位を示す12個の小さな穴が開けられており、ここに竿を立てて星見をすること(群星[=スバル]との方角等)によって農作物の作付時期を判断していたようです。 節さだめ石はいわば、昔、農業をしていた小浜島の人々にとっての、「農耕カレンダー」と言ってよいでしよう。 |

| |

|

|

|

|

|

3-15.新里村遺跡

| |

|

|

本遺跡は「花城井戸(ハナックンガー)」という井戸を中心にして、その東側と西側に広がる集落遺跡で竹富島の集落の発祥の地といわれています。

昭和61年度・62年度に沖縄県教育委員会により発掘調査が実施され、遺跡からは大量の土器をはじめ、中国製陶磁器(白磁碗、青磁碗、褐釉陶器)、須恵器、鉄鍋、鉄製のヘラ、刀子(小刀)が出土しています。

これらの出土遺物から井戸の東側は12世紀末~13世紀、西側は14世紀に形成された集落であることが明らかになりました。

井戸の西側、14世紀の集落には石積みが残っており、その石垣で囲まれた各屋敷と屋敷は通用門(出入口)で結ばれていて現在の集落とは異なった形態をなしています。

[説明看板より一部抜粋] |

|

新里村遺跡(しんざとむらいせき)は「花城井戸」を中心にして、その東西に広がる集落遺跡であり、竹富島の集落発祥の地とされています。

その昔、琉球列島北部の島々から6名の酋長とその一族がこの島へ移住しましたが、最初に移住した「他金殿(タガニドゥン、タキンドゥン)」一族が建設したのが新里村だそうです。

発掘調査による出土品は喜宝院蒐集館で見学可能とのことです。

※ 新里村遺跡は、集落の北側(小城盛や世持御嶽の北側)にあります。 |

| |

|

|

|

|

|

3-18.ピサダ道

Copyright (c) 2008.8 yaeyama-zephyr

写真の無断転載・使用を禁じます。利用等をご希望される場合はメールでご連絡下さい。

|