石垣島の石碑・説明看板(郊外) 更新 2015.07.04

下表の青字の部分が今回追記した個所です。

ここでは石垣島の郊外にある石碑・説明看板について紹介します。

石垣島の市街地(石垣・登野城・大川・新川・新栄町・真栄里・八島町)にある石碑・説明看板については、別のページを参照してください。

| No. |

名 称 |

場 所 |

| 1. |

オヤケアカハチ之像 |

大浜 |

| 3. |

史跡 フルスト原遺跡 |

大浜 |

| 5. |

大浜公民館憲章 |

大浜 |

| 7. |

真栄里ダムの碑 |

大浜 |

| 9. |

畜魂碑 |

宮良 |

| 11. |

頌徳碑 (宮良橋) |

宮良 |

| 13. |

宮良川のヒルギ林 天然記念物指定碑 |

宮良 |

| 15. |

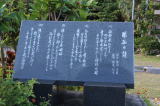

詩碑 仰高徳の碑 |

宮良 |

| 17. |

宮良公民館憲章の碑 |

宮良 |

| 19. |

鳥獣魂供養の碑 |

宮良 |

| 21. |

真謝井戸 (ましゃんがー) |

白保 |

| 23. |

舟溝開砕記念の塔 |

白保 |

| 25. |

欠 |

|

| 27. |

「ゆがふみつ 大里農道」の碑 |

大里 |

| 29. |

桃里恩田遺跡 |

桃里 |

| 31. |

伊野田入植記念碑 |

伊野田 |

| 33. |

入植記念碑(伊野田) |

伊野田 |

| 35. |

国指定名蔵アンパル鳥獣保護区 |

名蔵 |

| 37. |

入植三十周年記念碑 |

崎枝 |

| 39. |

八重山丸沈没事故の慰霊碑 |

崎枝 |

| 41. |

八重山丸遭難 詩碑 |

崎枝 |

| 43. |

姉妹締結5周年記念碑 |

崎枝 |

| 45. |

電信屋 |

崎枝 |

| 47. |

黒蝶真珠養殖発祥の地 |

川平 |

| 49. |

川平観音堂 |

川平 |

| 51. |

史跡 川平貝塚 |

川平 |

| 53. |

開拓之碑(吉原) |

吉原 |

| 55. |

開拓之碑(米原) |

米原 |

| 57. |

荒川のカンヒザクラ自生地 |

桴海 |

| 59. |

肥田埜勝美 歌碑 |

桴海 |

| 61. |

入植之碑(兼城) |

兼城 |

| 63. |

久松五勇士上陸之地 |

伊原間 |

| 65. |

明石開拓之碑 |

明石 |

| 67. |

アイナマ石 |

平久保・久宇良 |

|

| No. |

名 称 |

場 所 |

| 2. |

オヤケアカハチ顕彰碑 |

大浜 |

| 4. |

魚供養之碑 |

大浜 |

| 6. |

入植五十周年記念碑 |

大浜 |

| 8. |

畜産大賞之碑 |

宮良 |

| 10. |

東・西嘉和良嶽の由来 |

宮良 |

| 12. |

明和大津波遭難者慰霊之塔 |

宮良 |

| 14. |

赤馬の由来 |

宮良 |

| 16. |

アタドゥーナー |

宮良 |

| 18. |

底原ダムの碑 |

宮良 |

| 20. |

エジンバラ公訪問記念碑 |

白保 |

| 22. |

柳田国男 歌碑 |

白保 |

| 24. |

安里屋ユンタ歌碑 |

白保 |

| 26. |

旧盛山村跡の御嶽 |

盛山 |

| 28. |

開拓之碑(大里) |

大里 |

| 30. |

星野入植記念碑 |

星野 |

| 32. |

「愛せよ公民館 育てよ緑」の碑 |

伊野田 |

| 34. |

ラムサール条約湿地 名蔵アンパル |

名蔵 |

| 36. |

仲間満慶山終焉之地 |

名蔵 |

| 38. |

水難之碑 |

崎枝 |

| 40. |

南無観世音菩薩像 |

崎枝 |

| 42. |

石垣-蘇澳 姉妹締結記念碑 |

崎枝 |

| 44. |

温故知新の碑 |

崎枝 |

| 46. |

川平湾の人魚物語 |

川平 |

| 48. |

仲間満慶山英極生誕之地 |

川平 |

| 50. |

伊波南哲詩碑 |

川平 |

| 52. |

底地海水浴場の説明看板 |

川平 |

| 54. |

仲筋村ネバル御嶽の亜熱帯海岸林 |

吉原 |

| 56. |

米原のヤエヤマヤシ群落 |

桴海 |

| 58. |

平和友好の碑 |

桴海 |

| 60. |

入植之碑(野底) |

野底 |

| 62. |

開拓の碑(栄) |

栄 |

| 64. |

玉取崎園地の説明看板 |

伊原間 |

| 66. |

地の利は人の和に如かず |

明石 |

| 68. |

平久保地区農地開発事業完了之碑 |

平久保 |

|

1.オヤケアカハチ之像

2.オヤケアカハチ顕彰碑

オヤケアカハチ顕彰碑

同裏面

|

碑文

オヤケアカハチは一名ホンガワラアカハチとも稱した豪勇衆にすぐれ群雄割拠のその当時大浜村を根拠として酋長に仰がれていた 文明十八年(一四八六)中山尚真王は使者を八重山に特派してイリキヤアモリの祭祀を淫祠邪教として厳禁したところ島民は信仰への不当なる弾圧だとしていたく憤慨した ここにおいてアカハチは島民の先頭に立って反旗をひるがえし朝貢を両三年壟断して中山の反省を求めたが尚真王は大里王子を大将とし副将並びに神女君南風らと共に精鋭三千人を兵船四十六隻で反乱鎮圧に派遣した アカハチは大いに防戦奮闘したが衆募敵せず恨みをのんで底原の露と消えた 時は明応九年(一五〇〇)今から四五四年前のことである アカハチは封建制度に反抗して自由民権を主張し島民のためにやむにやまれぬ正義観をもって戦ったのである 戦いは利あらず敗れたけれどもその精神と行動は永く後世に光芒を放つことであろう ここに碑をもってその偉徳を讃えるゆえんである

一九五三年四月十六日

オヤケアカハチ顕彰碑建立

委員長 廣田禎夫

撰 文 喜舎場永玽

(裏面)

オヤケアカハチ五〇〇年祭実行委員会

二〇〇〇年(平成十三年)八月吉日転記

揮毫者 委員長 前津 栄一

彫刻者 司やえやま石材 |

オヤケアカハチ顕彰碑遠景

オヤケアカハチ顕彰碑の右隣には、彼の妻の碑「古乙婆之碑」が建てられています。

いずれも、有名な「津波大石」のある大浜公園内にあります。 |

|

3.史跡 フルスト原遺跡

史跡 フルスト原遺跡碑文

|

史跡 フルスト原遺跡

昭和52年 国指定

この遺跡は、崖上に連なる石積み障壁、四囲に石積みを繞らした郭状の区画、北東部に築かれた城門跡のほか墓および御嶽を内容とします。

グスク時代の石垣島は、沖縄本島の勢力に対して独立性を保ちながら内部は複数の有力者が分割的に地域支配を行なっていたものと思われ、その有力者たちの拠点となったところが遺跡として残っていますが、15世紀の遠弥計赤蜂(おやけあかはち)の居城といわれるフルスト原遺跡はその内でも規模・構造ともに秀れています。

フルスト原遺跡は、沖縄本島等にある城(ぐすく)跡と多くの点で共通する半面、郭状遺構の配置等に独自の性格を見出し得るものであり、沖縄県の歴史を理解する上できわめて貴重な遺跡です。

沖縄県教育委員会

昭和53年3月31日

※ フルスト原遺跡は石垣空港の北側に位置し、南北900m、東西200mの敷地に石塁が築かれています。言い伝えでは、オヤケ アカハチの居館跡だと言われています。

|

史跡 フルスト原遺跡

| 石柱には「史跡 フルスト原遺跡 昭和53年3月3日 国指定」と記されています。 |

|

4.魚供養之碑

魚供養之碑

|

海の安全

魚供養之碑

昭和六十三年五月吉日

大浜の浜辺に建てられている碑ですが、昔はさぞかしここで多くの魚が取れたものと思われます。 |

左の写真で、碑の後方の芝を敷き詰めたような緑色のものは、干潮になると遠くリーフ辺りまで埋め尽くされる、海草のアーサです。 |

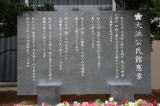

5.大浜公民館憲章

大浜公民館憲章の碑

|

大浜公民館憲章

私たちは 大浜村に誇りを持ち 先人の偉業

に学び 平和で豊かな活力ある村をつくるため

この顕彰を定めます

一 私たちは 自然と伝統文化を守り育て

美しい村をつくります

一 私たちは 互いに敬愛し アカハチの遺徳を

重んじる村をつくります

一 私たちは 結いの心を大切にし

人情豊かであたたかい村をつくります

一 私たちは きまりを守り 共に生きる心を育み

健康で明るい村をつくります

一 私たちは 知恵をだし 汗を流し 心を合わせて

住んでよかった大浜村をつくります |

大浜公民館 外観

|

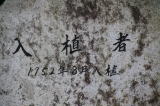

6.入植五十周年記念碑

記念碑 表面

|

【表面】

入植五十周年記念碑

【裏面・上段】

入植者

昭和16年9月入植

団長 上原重秀

他14名 氏名略

【裏面・下段】

記念事業期成会

1991年9月21日

期成会長 上原重次郎

他 氏名略 |

同 裏面

| ここは大浜・川原地区で、パインの産地として有名なところです。 |

|

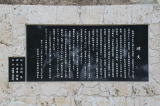

7.真栄里ダムの碑(大浜)

真栄里ダムの碑

|

[表面]

【上段】

真栄里ダム

【下段】

沖縄開発庁

竣工 昭和57年9月

[裏面]

施工者 清水建設(株)

八重山興業(株)共同企業体 |

同 裏面

|

8.畜産大賞之碑

畜産大賞之碑 【表面】

|

【表面】

畜産大賞之碑

(社)中央畜産会会長 山中貞則書

【裏面】

碑文

有史以来八重山群島は牧を

中心に旧態依然とした肉用

牛の経営がなされてきた

牧場の牧養力向上と畜産

振興上の阻害要因であった

オウシマダニ撲滅の功績が

中央畜産会から認められ

平成十一年度畜産会大賞を

受賞した これを記念に

この碑を建立する

平成十三年十二月吉日

八重山支庁

支庁長 鳩間洋征 |

同 【裏面】

|

9.畜魂碑

畜魂碑

|

畜魂碑

この碑も前項の「畜産大賞之碑」と同じく八重山畜産保健衛生所の敷地内にあります。 |

八重山畜産保健衛生所

のゲート

|

10.東・西嘉和良嶽の由来

東・西嘉和良嶽の碑

同 遠景

|

由来

昔、八重山に二人の兄弟がいた。兄を西嘉和

良(いんなーら)、弟を東嘉和良(あんなーら

)といった。兄弟共に性質温好で仲が良く、住

民とむつまじく暮らしていた。兄弟は初め水嵩

に住んでいたが、のち普太良間に移り、その後

さらに兄は宮良に、弟は白保に移り住んだ。

その頃の住人は、まだ居所が定まらず、各地

に点在して相争い略奪し合っていたが、西嘉和

良兄弟だけはそれぞれ家を構え、安らかに楽し

く暮らしていた。まもなく近辺の住民がその徳

を慕い続々と集まってきたので遂に二つの村が

生れた。そこで兄弟は共に相はかり、猪や牛馬

が農作物を食い荒すのを防ぐ為垣を築くことに

した。村人も協力して白保東の川下から宮良西

の高山に至るまで、初めて石垣を築いた。高さ

五尺、長さ2里余の長大な猪垣である。それ以

後、猪害をこうむることはなく、五穀は稔り、

民は安らかに暮らすことができた。

昭和六十三年十二月 宮良公民館

これより宮良が兄村で、白保が弟村であることが分かり、このことから弟の白保は兄の宮良よりも先に収穫の喜びを祝うことを遠慮しているようです。こうした言い伝えもあってか、白保と宮良は昔からあまり仲がよくないように言われています。 |

宮良公民館

|

11.頌徳碑 (宮良橋)

頌徳碑

|

同 裏面

| この頌徳碑は市街地側から宮良橋を渡り宮良集落に向ってすぐの右手側(海側)にあります。 |

|

裏面拡大

|

裏面下側

|

[表面]

尊由書

頌徳碑

[裏面・碑文]

夫宮良川ハ産業交通ノ要衝ニ當レルガ橋梁ノ架設ナキタメ交通事故ノ頻発シ剰サヘ幾多ノ尊キ生霊ヲ失フノ惨劇ヲ見ルニ至レリ

山陽姓第二世ノ偉人頭宮良親雲上長重翁ハ此ノ災厄ヲ痛感哀愍シ衆生済度ノ本願ヲ立チ尚質王世代明暦三丁酉年ニ上國シ

架橋請願ノ允許ヲ得翌萬治元戊戊年私財ヲ投ジ萬難ヲ排シ茲ニ長八十尋幅三尋高三尋ノ大土木工事ヲ竣功セリ之レ宮良

川ニ於ケル橋梁架設ノ創業ニシテ八重山架橋工事ノ權興タリ翁ノ偉業ニヨリ交通土木史上ニ劃期的記録ヲ作リ交通産

業上稗益スル所甚大ナリシカ屡々風禍ニ遭ヒ破損セシヲ以テ寛永元甲申年銘可路在番ノ時橋底ニ巨石ヲ敷設シテ基礎ヲ

一層鞏固ニシ碑文ヲ創建シ以テ由来ヲ闡ニセリ而シテ架橋後百十三年ノ長キ星霜ヲ閲シ来リシニ適明和八年ノ大津波

ニ崩潰セラレ赫々タル翁ノ大勲偉績ハ絢爛タル八重山ノ文化ト共ニ鳥有ニ歸スルニ至レリ然カジテ自然ノ威力ニ苛嘖サレシ島民ハ

疲弊困憊ニ陥リ災害復興ニ餘力ナク荏苒九十年ノ長キ済月ヲ徒費スルノ止ムナキニ至レリ翁ハ名門ニ生レ正保四丁亥年宮良頭ニ

叙セラレ一意専心島治ニ鞅掌シ餘暇土木工事ト闘ヒ大念佛具ヲ備ヘ念佛講ヲ始メテ設ケ諸儀式並葬祭ノ法式ヲ教ヘ百

姓ニ霊牌ヲ安置セシメ風俗ヲ御國元風ニ矯正シ星見石ヲ各村ニ創設シテ稲ノ播種期ヲ一定シ用水池ヲ要處ニ堀ラシメ以テ

農村振興ニ没頭スル等一生ヲ社會奉仕事業ニ捧ゲテ職ニ殉シタル高士也

仲尾次政隆翁ハ文化七庚午年那覇泉寄リ素封家ニ生ル大宗ハ大和血統ニシテ翁ハ其後胤也宗教界ノ偉人ト讃仰サレシ趣

味ノ人也翁ハ天保六年那覇筆者ヲ筆頭ニ冠船寄筆者御共具當大和横目那覇総横目ト仕官サレ羽地間切仲尾次地頭職ノ重

任ヲ負ヒ前途ヲ翹望サレツ丶不運ニモ法難ニ遭ヒ安政二年八重山ヘ遠島ノ刑ニ處セラレ従容トシテ師教ノ恩致ヲ感謝シツ丶翌三

年配所ノ真栄里村ニ寓居セリ曩キニ天変地異ノ惨禍ニ遇ヒシ島民ハ塗炭ノ苦ヲ未ダニ脱シ得ズ従ツテ宮良橋モ再建復興ニ餘裕

ナク哀レ昔日ノ憂ヲ繰返ス逆境ニ立チ至レリ斯ノ如ク悽愴タル災禍ニ憤慨セル翁ハ敢然ト救済ノ發願ヲ致シ身ヲ犠牲ニシ家貲

ヲ投シテ橋梁再建ニ遭遇セリ蔓延元庚申年竣成セル橋ハ襲来セル颱風ニ破壊サレタルニヨリ再度巨費ヲ投ジ勇ヲ皷シテ翌文久

元年修復工事ヲ断行シ泥ニ其ノ英姿ノ偉観ヲ再現スルニ至レリ翁ノ成願成就ニ多大ノ犠牲ヲ拂ヒ以テ貢献セル普請係筆者ノ

瀬名波仁屋宮良仁屋興那仁屋石垣仁屋田里仁屋同係役花域興人真士謝興人等ハ翁ノ偉業完成ニ興ツテ力アリシ大恩人タリ文久

二年萬民感謝報恩ノ結晶ハ赦免請願書ノ申請トナリ翁ノ大心願ハ酬ヒラレテ王朝ノ特赦ヲ蒙リ慶應元年謫所ノ八重山ヲ辞シ十

年振リ再ヒ墳墓ノ地ヲ踏ムノ法悦ヲ得タリ無位無官ノ翁ハ歸郷後再ヒ仕官サレ親雲上ノ重位ニ陞叙セラレ餘命ヲ國家ニ捧ケ明

シテ以テ其ノ高潔ナル人格豪遭ナル識見大慈大悲ノ鴻業ハ宮良原願ニ光輝ヲ放チ永劫ニ燦然タリ斯ノ如ク讃仰ト禮讃

ヲ浴ヒシ両翁ノ偉徳ハ後毘ノ亀鑑トナリ無言ノ教育者ト欽仰ルヲ措カザル所以也茲ニ碑ヲ建テ以テ其ノ高徳ヲ頌ス

現鉄筋混凝土ノ橋梁ハ花城直俊氏ノ大濱村長時代ニ創建セシ大事業ニシテ昭和七年九月一日起工同八年三月三十一日竣功月

ヲ閲スル七ケ月國庫ノ補助ヲ費スコト壹万五千五百五拾九圓村民ノ労力奉仕ヲ仰グコト三千二百二十一圓延人員六千四百四十二

久實貨ノ堅牢ト結構ノ壮麗ハ真ニ本村ノ一美観ヲ添ヘ永ク昭和昭代ノ記念タルベキ也

皇紀二千五百九十五年 昭和十年?次乙亥八月穀旦 嘉善姓喜舎場永珣謹記 戴長姓喜壽大濱景貞敬書

[裏面・碑文]

昭和拾年八月建立

| 後援者 |

石垣町有志

山陽姓一門

仲尾次一門

大濱村有志 |

世話人 |

宮良長詳

喜捨場永珣

藤井深遠

渡久山長善

|

|

設計監督者 |

|

井上清太郎 |

|

宮良川の河口付近には、17世紀中頃から交通の要として架橋が行われてきました。当初は石積みの橋で、架設に重要な役割を果たした人物として、元宮良頭職・宮良長重の名が伝えられています。その後、何度も災害で破壊され、その度に補修、架橋建設が繰り返されてきました。明和の大津波で破壊された後は橋が架けられる事は無く、人々は干潮時を見計らって浅瀬を伝って渡るなど不便を余儀なくされたそうです。

明治を迎える7年ほど前に、禁制の真宗の信徒であるとして今帰仁から無期流罪を言い渡され、石垣島に流刑され真栄里に滞在していた「仲尾次政隆」が私財を投げ打って木橋を架けました。しかし、その翌年、台風によって破壊された為、再度、私財を投じ架橋を復興させました。島人と蔵元役人は仲尾次氏の赦免請願書を王府に提出、その功績により1864年に赦免されたということです。人びとは橋の完成を喜び「宮良川節」という民謡を作り仲尾次氏を称えました。

宮良橋が鉄筋コンクリート製になったのは昭和8年です。同工事の竣工祝賀式典は同10年に行なわれ、その際には、架橋の沿革などを刻んだ「頌徳碑」が橋畔に建立されました。

現在の橋は、平成9年に架けられたものです。 |

|

12.明和大津波遭難者慰霊之塔

13.宮良川のヒルギ林 天然記念物指定碑

天然記念物指定碑

宮良川のヒルギ林の

説明看板

|

(説明看板より)

天然記念物 宮良川のヒルギ林

昭和47年5月15日指定

「宮良川のヒルギ林」は宮良川の河口から上流の両岸1,500mにわたって発達し、その面積225haで、メヒルギ、オヒルギそしてヤエヤマヒルギなどの種類を中心としたヒルギの大群落であります。

また、指定地内には前記の種以外にハマナツメ、カカツガユ、ヒメガマ、オキナワシャリンバイ、サルカケミカン、アダンなどもみられます。

ヒルギ林は熱帯から台湾、沖縄を経て鹿児島県まで分布し、海岸や河口などの泥地に成林する特異的な群落です。

本地域は石垣島の代表的なヒルギ林として指定してあります。

なお、この地域において許可を得ることなく現状を変更し、または、保存に影響を及ぼす行為をすることは法律で禁じられています。

文部省

沖縄県 |

設置場所の光景

|

14.赤馬の由来

赤馬の由来の碑

赤馬の像

|

赤馬の由来

文珪氏四世の大城師番(一六七一~一七五〇)は仲筋村番所に在勤中 名蔵湾で不思議な子馬に出合った 師番は子馬に愛情を注ぎ 手塩にかけて育てたところ 群鶏の一鶴という言葉のように大きく気品にみちた名馬に成長した 赤毛の駿馬は赤馬の愛称で呼ばれ広く内外に知られるようになった 折りしも琉球王府は国王の乗馬を探し求めていて 早速 馬見利役が遣わされ まさしく意に叶う馬として献上させられることになった 師番は御料馬に出世した赤馬とともに自分も育ての親として名誉この上もないことだと喜び 晴れの門出を祝って 村人たちと送別の宴を催した 席上愛馬へのはなむけとして歌ったのが次の句といわれている

赤馬ぬ いらすざ 足四ちゃぬどうきにゃく

生りる甲斐 赤馬 産でぃる甲斐足四ちゃ

沖縄主に 望まれ 主ぬ前に見のふされ

この地は村人の赤馬を見送った所で馬見岩(ンマミイシ)の名が残っている

|

赤馬公園 遠景

|

「赤馬公園」は、市街地から国道390号線を北上し宮良橋を渡り、宮良集落手前の坂道の途中の海側にあります。 |

|

15.詩碑 仰高徳の碑

16.アタドゥーナー

アダドゥーナー説明板

|

アダドゥーナー

石垣市史跡

昭和55年10月31日指定

この井戸は人と水とのかかわりを知るうえで大切な遺跡である。

宮良むらの由緒あるウリカー(降り井戸)として、昔から人びとの信

仰を集めている。ウリカーとは、直接水面まで降りて水を汲む井戸

のことで、傾斜する降り道には40段の石段が設けられている。

「八重山旧記」に「安多手井」と記されているこのアダドゥーナー

は、宮良むらの歴史とかかわりの深い「下又屋敷遺跡」(しいむぬか

くいせき)の内にあって、下の村創設のころ、神に願立てして水脈

を掘りあてたという伝承がある。以来、神の水として崇信され、

共同井戸としても広く利用されてきた。

近年は各自の井戸や貯水タンクが普及したことや、上水道が敷設

されたことにより、共同井戸としての利用はなくなったが、アダド

ゥー願いは今でも続けられている。

また、周辺には外本御嶽があり、磁器や陶器、鉄滓などの遺物も

出土している。井戸の深さは12m、斜道21mである。

なお、この地域で無断に現状を変更することは市条例によって禁

止されています。

昭和62年10月

石垣市教育委員会

|

アダドゥーナー

| アダドゥーナーは、石垣市街地より宮良集落に入ってすぐの所を右折し下った所にあります。 |

|

17.宮良公民館憲章の碑

宮良公民館憲章の碑

|

宮良公民館憲章

私たちは 礼節と協調の精神を尊ぶ郷土宮良村に誇りを持ち

村の伝統を正しくうけつぎ みんなで 明るく 清潔で

活力ある村をつくるためにこの憲章を定めます

一.私たちは 目上の人を敬い 礼儀をおもんずる村 をつくります

一.私たちは 教育を大事にし 伸びゆく村 をつくります

一.私たちは きまりを守り 明るく住みよい村 をつくります

一.私たちは 感謝のこころをもち 働く村 をつくります

一.私たちは みんなで助けあい ともに栄えゆく村 をつくります |

この碑は、宮良公民館の東側に建っています。 |

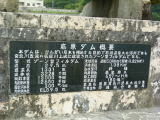

18.底原ダムの碑

「底原ダム」の碑

同[裏面]

「世果報の水」の碑

同[裏面]

同遠景

|

[表面]

【上段】

底原ダム

参議院議員 岡部三郎 書

【下段】

定礎

昭和59年11月

沖縄総合事務局長 小谷宏三

[裏面]

底原ダム概要

本ダムは、かんがい用水を補給する目的で石垣島最大の河川である

宮良川支流の底原川上流に建設されたゾーン型フィルダムである。

型式 ゾーン型フィルダム 流域面積 直接5.04Km2(間接4.82Km2)

堤 高 29.5m 満水面積 1.38Km2

堤 頂 長 1331m 取水型式 斜樋

堤 体 積 3228千m2 利用目的 農業用水

総貯水量 13000千m2 施工期間 S57~H元

有効貯水量 12850千m2 総事業費 180億円

設計洪水量 300m2/sec 事業名 国営宮良川農業水利事業

常時満水位 EL39.5m 事業主体 沖縄総合事務局

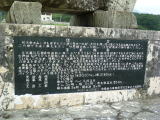

[表面]

【上段】

世果報の水

国務大臣沖縄開発庁長官 伊江朝雄 書

【下段】

国営宮良川農業水利事業完工碑

[裏面]

碑文

於茂登連山に源を発するダム湖の恵みの水が、大地を潤し稔り豊かな五穀豊穣の地として、

この地が永遠に栄えるよう「世果報の水」と刻し、二一世紀農業の架け橋としたい。

事業概要

本事業は石垣島中央部以南に広がる3460haの耕地を対象とするものであり、その大部分はなだらかな丘陵地にあり、かんがい施設は皆無に近い状況であって用水は天水に依存している。このため、昭和46年に連続干天日数191日を記録したのをはじめ毎年のごとく干ばつの被害を受けている状況にあり、恒久的な用水対策を必要としている。

本事業はこれらの耕地にかんがい用水を供給するため水源を宮良川に求め、この上流に真栄里ダム、底原ダムを建設し、これから放流された水を上流及び中流部にある二又堰、平喜名堰により取水を行い、石垣ダム及び各地区の配水池へ圧送する。ここから自然圧によって各圃場へパイプラインにより送水するものである。

受益面積 3460ha(水田300ha、畑3160ha)

総事業費 390億円

工 期 昭和50年~平成4年

主要工事 ダム3ケ所、堰 2ケ所、用水路延長58Km

揚水機場 5ケ所、配水池 5ケ所

平成4年11月建立 沖縄県総合事務局石垣農業水利事務所

堰堤(北側)

【上段】

沖縄総合事務局

石垣農業水利事業所

竣工 平成3年3月

【下段】

前田建設工業株式会社

清水建設株式会社

西里建設株式会社 |

堰堤(南側)

贈

底原ダム完工記念

石垣市

平成4年11月吉日 |

|

堰堤(北側)

堰堤(南側)

|

19.鳥獣魂供養の碑

鳥獣魂供養の碑

|

[表面]

鳥獣魂供養の碑

[裏面]

猟友会八重山支部

平成十三年二月建立

※この碑は底原ダムの北側(周回道路沿い)にあります。 |

同[裏面]

|

20.エジンバラ公訪問記念碑

エジンバラ公訪問記念碑

| 碑の後ろの木がエジンバラ公が植樹をされたものです。 |

|

WWF総裁

エジンバラ公フィリップ殿下

白保訪問記念

1992年3月3日

石垣新空港建設の建設地として、一時、白保海岸を埋立する計画がありました。この案が発表された後、海外の研究者等から白保のサンゴ礁の希少性が世界に紹介され、白保のサンゴ礁の保護運動が本格化しました。

こうした中、平成4 年(1992)3月3日にWWF (世界自然保護基金)の総裁として英国エジンバラ公フィリップ殿下が白保海域のサンゴなどを視察され、白保船着場に植樹をされました。

その後平成12 年(2000)4月に、白保集落内にWWF サンゴ礁保護研究センター(通称:しらほサンゴ村)が設置され、その開設10周年記念としてこの地に記念碑が建てられました。 |

| この碑の後ろは、ハーリー船の置き場となっています。 |

|

21.真謝井戸 (ましゃんがー)

真謝井戸の碑

真謝井戸の碑 遠景

|

真謝井戸

真謝井戸の碑

寛延3年(1750)の頃、真謝村は白保から分封した。真謝井戸は当時村民の飲料水川として掘られたが、明和8年(1771)大津波によって埋められてしまった。白保真謝両村も津波のために壊滅したので、八重山の行政庁蔵元では波照間島から強制移住せしめて白保村を再建し、真謝村は廃村となった。

真謝井戸は琉球王命により、視察のため派遣された馬術の名人馬真謝という人が、村人と共に再掘して永く村民の生活に役立てた由緒ある井戸である。

1966年4月23日 老人会建立 2006年6月 吉日改築

撰文 喜舎場永珣 ・牧野清 寄贈 ヤマト工業(資)

※ 真謝井戸(マジャンガー)は、白保村に現存する唯一の古井戸で、民謡「シンダスリ節」にも詠まれ、また村人の信仰の対象にもなっています。1950年代に、白保の各戸に水道が導入されるまでは飲料水の源として重要な役割を果たしていました。 |

真謝井戸

真謝井戸 遠景

|

22.柳田國男の歌碑

23.舟溝開砕記念の塔

舟溝開砕記念の塔

|

舟溝開砕記念の塔

→

東北東800m地点

舟溝(ワタンジを越えて船が航行しやすいように掘られた溝)が切り開かれその場所がここの東北東800mの位置にあることが記されています。

因みにワタンジとは、浜から干潮時に海面上に現れるピー(リーフエッジ)まで続く浅瀬のことです。

|

白保船着場

|

24.安里屋ユンタ歌碑

安里屋ユンタ歌碑

碑文 表面[上段]

同表面[下段]

同 裏面

|

【表面・上段】

安里屋ユンタ歌碑

【表面・下段】

安里屋ユンタ

作詞:星迷鳥(星克)

作曲:宮良長包

一. サー 君は野中の いばらの花か

サーヨイヨイ

暮れて帰えれば ヤレホンニ 引止める

またハーリヌ

チンダラ カヌシャマヨー

二. サー うれし恥かし 浮名を立てて

サーヨイヨイ

主は白百合 ヤレホンニ ままならぬ

またハーリヌ

チンダラ カヌシャマヨー

三. サー 田草取るなら 十六夜月夜

サーヨイヨイ

二人で気がねも ヤレホンニ 水入らず

またハーリヌ

チンダラ カヌシャマヨー

四. サー 染めて上げましょ 紺地の小袖

サーヨイヨイ

掛けておくれよ 情の襷

またハーリヌ

チンダラ カヌシャマヨー

【裏面】

碑文

白保村の生んだ偉大な政治家・星克先生は一九〇五年(明治三十八)四月九日、宮良間切白保村で生まれた。

大浜尋常高等小学校を卒業し、白良尋常高等小学校代用教員、白良尋常高等小学校訓導から大浜村収入役、同助役、大浜村消防組初代組頭、白保郵便局長、大浜町長、八重山民政議会議員、八重山群島議会議員、琉球政府企画統計局長、琉球政府立法院議員(六期)、同議長、みなす沖縄県議会議員、同議長、全琉球商事株式会社専務取締役を歴任し、一九七七年(昭和五十二)五月二十五日死去した。永年の功績により勲四等旭日小綬章の叙勲を受ける。

星克先生は詩作にもその天賦の才を発揮して、八重山の歌心を深く刻んだ「安里屋ユンタ」等々を創作し社会音楽活動にも大きく貢献された。

この安里屋ユンタには、純粋な農村の青年男女が田園生活における楽しい場面を歌ってある。

安里屋ユンタの原曲そのものは八重山竹富島の民謡であるが、宮良長包先生が前奏を作曲して一九三四年(昭和九)九月、日本コロムビアが「沖縄民謡六十曲」をレコード化することになり、その一つに加えられて全国津々浦々に知れ渡った。

ここに星克先生の偉業を讃えるため、有志の浄財をもってこの碑を建立する。

建立 二〇一三年(平成二五)二月二十四日

安里屋ユンタ歌碑建立期成会 |

碑 表面外観

同 裏面外観

|

25.欠

26.旧盛山村跡の御嶽

旧盛山村跡の説明板

|

石垣市指定文化財/史跡

City Designated Cultural Prorerty / Historical Site

旧盛山村跡の御嶽(きゅうもりやまむらあとのおん)

On of the Former Moriyama Village

平成21(2009)年3月30日指定

March 30, 2009 designated

盛山村は1771年に八重山諸島を襲った明和大津波の後、竹富島から石垣島南西端の富崎に移住して出来た富崎村の人々が、1785年に桃里村の属地であった盛山に再移住して創建された村である。御嶽とは人々の健康や地域の繁栄などを祈願する聖地のことで、盛山村の人々が信仰した御嶽は、出身地である竹富島の御嶽の神を勧請したとされる。

盛山村創建時の人口記録はないが、風土病やマラリヤや伝染病などにより、明治6(1873)年には戸数9戸、人口17人にまで減少している。明治10(1877)年には、白保・宮良・大浜の3村から23人を補充し、村の維持を図ったが人口減少は止まず、大正6(1917)年には集落が廃された。

この御嶽は、かつてこの地にあった盛山村の歴史を物語る貴重な史跡である。

なお、この地域において許可を得ることなく現状を変更し、または保存に影響を及ぼす行為をすることは石垣市文化財保護条例で禁じられています。

平成26(2014)年3月 石垣市教育委員会

文化財課83-7269

The residents of the Fusaki village, who had originally migrated from Taketomi

Island to the southwest Fusaki of Ishigaki, moved to Moriyama and created

the Moriyama village in 1785 after the Giant Tsunami of Meiwa struck in

1771. It is said that the enshrined god of Moriyama village's On (sacred

praying site) is a God from Taketomi Island. The population of the Moriyama

village gradually decreased due to a local malaria epidemic, and the village

was abandoned in 1917. |

旧盛山村跡

| 旧盛山村跡は、市街地から南ぬ島石垣空港に向かい、空港ターミナル入口のすぐ手前の左手にあります。 |

|

27.「ゆがふみつ 大里農道」の碑

|

【上段】

ゆがふみつ

大里農道

【下段】

事業名 :県営一般農道整備事業

施工年度:昭和55年~平成9年度

施工延長:農道L-7.943m

幅員 :全幅 7.0m (有効6.0m)

竣工 :1998年2月 竣工 |

※この碑は白保集落の先のカラ岳を過ぎた左手側(大里集落手前)に建てられています。 |

28.開拓之碑(大里)

開拓之碑 表面

同裏面 碑文

|

【表面・上段】

開拓之碑

【裏面】

開拓30周年記念事業として

昭和58年11月吉日建立する

政府計画大里移民団

1953年3月入植

団長 平良蔵康

(大宜味村謝名城)

以下 入植者氏名省略

(大宜味村津波)

以下 入植者氏名省略

(大宜味村喜如嘉)

以下 入植者氏名省略

(羽地村源河)

以下 入植者氏名省略

▲自由移民(1950年入植)

(城辺町七又)

以下 入植者氏名省略

(大宜味村田嘉里)

以下 入植者氏名省略 |

大里共同売店

|

29.桃里恩田遺跡

30.星野入植記念碑

入植記念碑

|

この碑は星野共同売店のそばに建てられています。土台の部分には入植者の氏名等が刻まれています。

星野集落は、昭和25年3月に集団移住として、沖縄本島の大宜味村、玉城村、宮古島の城辺町の方々の入植によって形成された集落です。

集落名の由来は当時の大浜町長・星克氏の「星」と、八重山民政府知事・吉野高善氏の「野」を取って、「星野」と名づけられたそうです。 |

人魚の像

| この人魚の像は、星野共同売店脇のトイレの上に乗っています。野原﨑の人魚伝説にちなんだものだそうです。 |

|

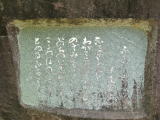

31.伊野田入植記念碑

伊野田入植記念碑

(開拓の詩)

|

開拓の詩

作詞 仲村喜信

作曲 新城知子

一. 南野原入江より 北は玉取岬まで

青き海原前にして その名うるわし伊野田村

二. もとはおそれし有病地 今は変わりてこの島も

夜明さしこむ光うけ したいよりくる人もあり

三. 緑したたる原始林 拓き郷土をなさんとて

はなうたまじりにくわをふる 励む我れらの楽しさよ

四. 後に連なる山々に 抱かれ育くむ我が郷土

共に手をとり進まなん 永遠に幸あれ我が伊野田

伊野田集落は1951年10月31日、琉球政府の計画移民として宮古島や竹富町、沖縄本島・大宜味村から21世帯が入植しました。それ以前には台湾からの自由移民もあったそうです。初期入植者の名を刻んだ入植50周年記念碑が2001年10月31日に建立されています。 |

入植之碑(中央)

| 中央の尖った石碑は、入植25周年を記念して建てられたものです。 |

|

32.「愛せよ公民館 育てよ緑」の碑

「愛せよ公民館 育てよ緑」

の碑

同裏面

|

愛せよ公民館育てよ緑

伊野田老人クラブ

植えよ育てよ花いっぱい

孫たちに緑と花をおくろう

美しいものを愛する豊かな心

昭和五十三年七月二十五日

※この碑は伊野田集落センターの西側の鳥居横にあります。 |

同遠景(右手奥)

|

33.入植記念碑(伊野田)

入植記念碑

|

入植記念碑

※この碑は伊野田集落センターの西側の小高い丘の上にあります。

(鳥居をくぐり階段を上った所) |

遠景

|

34.ラムサール条約湿地 名蔵アンパル

ラムサール条約湿地

名蔵アンパルの

マングローブ林

|

ラムサール条約湿地 名蔵アンパル

国を越えて旅をする多くの水鳥が、休憩したり、安全に子育てをしたり、冬を越したりする場所として、世界各地にある自然豊かな湿地を利用しています。水鳥だけでなく、私たち人間も古くから湿地を利用し、豊かな”恵み”を享受してきました。

そこで、多くの国々が協力して湿地の賢明な利用と保全をはかるため、1971年イランのカスピ海湖畔の町ラムサールで「特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約」が定められました。

名蔵アンパルは、平成17年11月8日にラムサール条約湿地に登録されました。将来の世代にもこの”恵み”を引き継いでいくため、私たちの生活とバランスのとれた湿地の保護と利用を進めていきます。

名蔵アンパル

バンナ岳、前勢岳(まんせだけ)、沖縄県の最高峰於茂登岳(おもとだけ)から流れる名蔵川などの豊かな水系がそそぎこむ、東西1.5km、南北2kmほどの湿地が名蔵アンパルです。

名蔵アンパルは、マングローブ林や海岸林、砂浜に囲まれ、湖が引くと広大な干潟が現れます。ひとまとまりになった多様な自然環境には、カニやエビ、魚貝類、鳥類など、多くの種類の生物がくらしています。

この豊富な餌と安全な環境を求めて毎年たくさんの水鳥が名蔵アンパルに渡ってきます。ここは、やってきた水鳥たちの大切な休憩場所や越冬地になっているのです。

民謡 「あんぱるぬみだがーまゆんた」

名蔵アンパルは、古くから島の人々に親しまれ生活に利用されてきました。そのような人と自然とのかかわりの中で生まれ、歌い継がれてきた民謡が「あんぱるぬみだがーまゆんた」です。

この民謡には、名蔵アンパルでくらす多くのカニが登場し、それぞれの姿形や行動に合った役で宴会をしている様子がユーモラスに歌われています。

実際のカニたちはどのような姿や動きをしているのでしようか?

「あんぱるぬみだがーまゆんた」

(以下省略) |

35.国指定名蔵アンパル鳥獣保護区

国指定 名蔵アンパル

鳥獣保護区

名蔵アンパル

|

国指定名蔵アンパル鳥獣保護区

平成15年度指定

名蔵川河口域のマングローブ林、干潟、海浜、原野、海岸林に名蔵湾の一部を加えた一帯は、国指定名蔵アンパル鳥獣保護区(面積:1145ha)に指定されています。

亜熱帯のさまざまな自然環境がまとまって分布しているため、多くの種類の鳥類を観察できることがこの鳥類保護区の特徴です。この地域をシギ・チドリ・サギ類の水鳥は渡りの中継地又は越冬地として、また、猛禽類、森林性鳥類等は生息の場として利用しているため、水鳥類ではクロツラヘラサギ、セイタカシギ、アカアシシギ等、猛禽類ではカンムリワシ、リュウキュウツミ、チュウヒ等、森林性鳥類ではキンバト、オオクイナ等の希少な鳥類が観察できます。

鳥類保護区のマングローブ林、干潟、海岸林等の一部は鳥類の生息環境として特に重要であるため、特別保護地区に指定されています。鳥類保護区内では、鳥類の捕獲が禁止されており、さらに、特別保護地区内においては、①建築物や工作物を新・改・増築する、②水面を埋め立てる又は干拓する、③木竹を伐栽する場合には環境大臣の許可が必要となります。

名蔵アンパル鳥獣保護区の自然が将来にわたって野鳥をはじめとした野生動物たちの住みかであり続けるようこの環境を守っていくことが大切です。

環境省那覇自然環境事務所 |

自然のゆりかご

名蔵アンパル

| この看板には、名蔵アンパルで見ることのできるマングローブ、カニ類、ハゼ類、貝類、鳥類が描かれています。 |

| これらの看板は名蔵大橋横の駐車場横に設置されています。 |

|

36.仲間満慶山終焉之地

「仲間満慶山終焉之地」の碑

|

仲間満慶山終焉之地

伝承によれば、1500年の「オヤケアカハチの乱」以前に大浜村を拠点に活躍していたオヤケアカハチは、登野城の仲須目原(ナカシィメーバル)で、川平村の仲間満慶山(ナカマミツケーマ)と会見し、首里王府(国王:尚真王)に対抗し共に戦おうと申し出をしました。しかし、仲間満慶山はこの協力を断ります。その後、仲間満慶山は川平村に帰る途中、オヤケアカハチの手下の仕掛けた落とし穴に落ち、名蔵湾沿いの岬で無念の死を遂げました。

この「仲間満慶山終焉之地」の碑は、昭和36年(1961年)10月に、彼の子孫にあたる憲章(ケンショウ)姓一門の関係者によって建立されました。 |

この碑は、石垣と川平の間の県道沿いのケーラ崎(石垣焼窯元の正面・海側)にあります。 |

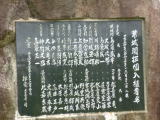

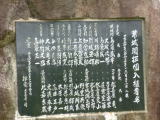

37.入植三十周年記念碑

記念碑 全景表面

同 裏面

|

[上段表面]

入植三十周年記念碑

崎枝部落会

[上段裏面]

昭和五十四年九月吉日之建

[下段裏面]

繁昌節

だんじゅ豊まりる崎枝ぬしきや

黄金岡くさで 田ぶく前なし

うやき繁昌 勝る繁昌

且つまた 弥増し

崎枝部落入植三十周年記念事業

一.入植記念誌の編纂

二.崎枝お嶽の改築

三.入植記念碑の建立

記念事業期成会役職員

会長 石垣蒲戸

副会長 石垣博正

書記会計 喜舎場 功

記念誌編纂委員

委員長 渡慶次賢康

会計 石垣岩男

記念碑建立工事施工者

崎枝青年会

昭和五十四年(一九七九年)九月一日 |

記念碑 下段

| この碑は市街地から川平方面に向かって行き、崎枝集落への分岐路の手前に建てられています。 |

|

38.水難之碑

水難之碑

|

水難之碑

建立の記

平成十年九月十七日午後二時三十分 高波にさらわれし朋友を救わんとした乙女は荒海にひとり毅然と立ち向うも力尽き此所オオハマガマの海に帰らぬひととなる

嗚呼・・・

吾は知る ときに人の危うきを見て命(メイ)を授く仁人(ヒト)有るをそれが海外での奉仕活動を念い続けていた乙女の生き方の規範であり優しさであったと

ここに

今は亡き乙女の御霊の永遠に安からんことを祈り この碑を建て 再びこのような悲しき水難事故の起こらんことを切に願う |

碑文

| この碑は崎枝から御神埼灯台に行く途中の右手(海側)にあります。 |

|

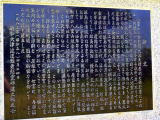

39.八重山丸沈没事故の慰霊碑

慰霊碑

|

[上段]

八重山丸遭難者氏名(35名)

(以下氏名は略)

[下段]

八重山丸(40.39トン)は昭和二七年十二月八日那覇からの帰途おがん崎南西二千六百米の地点で遭難沈没し死亡行方不明者三五人を出した。ここに故人の二五回忌を迎えるにあたり遺族会がこの碑を建立する。

昭和五一年十二月八日

八重山丸遭難者遺族の会 |

慰霊碑と海

|

40.南無観世音菩薩

南無観世音菩薩

|

南無観世音菩薩

この菩薩像は八重山丸遭難

者遺族の会が海難で犠牲と

なった人々の御霊に対し白

浄の信心を発して無上の菩

提を祈求精進し よって御霊

の平安と船舶の航行安全を

願って建立した

昭和五一年一二月八日

八重山丸の遭難は、北からの激しい季節風が吹き荒れ大時化となった中、不幸にも操舵用のチェーンが千切れ、航行の自由を失った同船は横波を受けて横転沈没したそうです。 |

碑文拡大

|

41.八重山丸遭難 詩碑

詩碑

|

| (表面) |

(裏面) |

うがん崎

盆の供物の

漂える

信甫 |

平成五年 晩秋建立

西表信甫

句碑建立期成会 |

八重山丸の遭難に心を痛めた作者は、この句を詠み石に刻み慰霊としました。前記の観音菩薩像と同一の製作者だそうです。

|

|

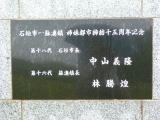

42.石垣-蘇澳 姉妹締結記念碑

姉妹都市締結記念碑

|

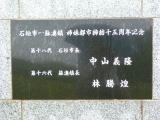

[左]

石垣市-蘇澳鎮 姉妹都市締結十五周年記念

第十八代 石垣市長 中山 義隆

第十六代 蘇澳鎮長 林 騰煌

[右]

(社)八重山青年会議所

蘇澳港國際青年商會

姉妹締結三十周年記念

以下省略 |

姉妹締結記念碑

|

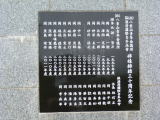

43.姉妹締結15周年記念碑 絆

記念碑 全景

下段碑文

|

姉妹締結15周年記念事業

絆

1996年7月31日建立

中華民國蘇澳港青年商會

第20代會長 劉慶祥

(社)八重山青年会議所

第35代理事長 福島英洋

その他 略 |

同 裏面

|

44.温故知新の碑

温故知新の碑 (表面)

|

[上段]

(社)八重山青年会議所創立50周年記念

温故知新

社団法人 八重山青年会議所 第50代理事長 黒島 栄作

50周年記念事業実行委員会 運営総括 平得脩一郎

2011年8月1日建立

[下段 主文]

社団法人 八重山青年会議所

創立五十周年記念石碑 主文

現在私達がこの地域で幸せに暮らすことができるのは、先人たちの知と汗と涙の結晶であり、私達の生活はその上に成り立っている事を知らなければなりません。世界の恒久平和が究極の目的である日本最南端の青年会議所として、時代の変化へ即応すべく組織づくり、まちづくりを常に提言し行動に移すことが、私達の使命だと考えます。

今年、八重山青年会議所は創立五十周年を迎えます。守るべきものは守り変えるべきものは変え、新しい価値を創造しながら未来へ繋げていく為に、温故知新の精神を以って此処に記念碑を建立しこれからの活動の礎と致します。

二〇一一年八月一日

社団法人 八重山青年会議所

第五十代理事長 黒島 栄作 |

同 (裏面)

|

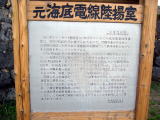

45.電信屋

46.川平湾の人魚物語

「川平湾の人魚物語」の

説明看板

|

川平湾の人魚物語

その昔、村の若者が漁をしていると人魚がとれました。そのころ人魚は不老長寿の薬とされていたので、捕まえるのが常でしたが、大変美しい娘(人魚)であったので若者は村人の止めるのも聞かずに、人魚を海に返してしまいました。 若者は村から追われ、行き場を失ったので娘(人魚)が哀れに思い、自分の国へと連れて帰りました。 人魚の国の長老は「娘を助けてくれたので、かの地で二人で暮らせ」と言って見事に光輝く黒蝶真珠を取り出し若者と娘(人魚)に与えました。 二人はこの地へ移り住み子沢山に恵まれ幸せな一生を送りました。それゆえに真珠を身につけ人魚にふれると願い事がかなえられると言い伝えられています。

|

人魚の像

| この説明看板は川平地区の、高嶺酒造所のある交差点を海側に下りた所にあります。 |

|

47.黒蝶真珠養殖発祥の地

黒蝶真珠養殖発祥の地

の説明看板

|

世界初黒蝶真珠養殖発祥の地・川平湾

天然の黒蝶真珠は40万個に1個の割合でしか発見されません。

その希少性ゆえに”幻の真珠”と言われております。

1953年(昭和28年)日本最南端、ここ川平湾で「世界初黒蝶真珠」が誕生しました。

その9年後、1962年にタヒチは黒蝶真珠養殖に成功し、1975年前後から本格的な養殖が行われました。

ここ川平湾で浜揚げされた「黒蝶真珠」が、1968年・世界的に有名な「ミキモト」のニューヨーク支店で販売され話題を呼びました。 当時の黒蝶真珠といえば着色したものしかなく、それが世界の真珠市場で定着していました。

ところが突然、当社の養殖黒蝶真珠が登場したので、ニセモノか本物かで世界の宝石市場で論議となり、科学的に立証され、ようやく世界で認められました。同年代に生産された黒蝶真珠が現在アメリカのスミソニアン国立博物館の沖縄民族コレクションに展示されています。 この「世界初黒蝶真珠」の生みの親、渡嘉敷

進(当社会長)は、半世紀を黒蝶真珠養殖に精魂を傾け、今尚、より美しい黒蝶真珠を求め研究開発に取り組んでいます。

この川平湾で産まれた黒蝶真珠は、美しい沖縄のサンゴの海が生んだ世紀の傑作といえるでしょう。

現在この黒蝶真珠は国際的に高い評価を得ています。 |

この説明看板は、川平地区にある琉球真珠本店の横(人魚の像の隣)にあります。 |

48.仲間満慶山英極生誕之地

碑の表面

同 裏面

|

[表面]

仲間満慶山英極生誕之地

[裏面]

ばしゆんた

うふ山ぬうちなんが なあ山ぬ すばなんが

うふあこうぬむようり なりあこうぬさしような

英傑満慶山は紀元一四六五年川平に生れた 父は元の王 母は仲間村つかさ仲間サカイ ばしゆんたは母サカイが詠んだと伝えられている

|

この碑は、川平公園の中にあります。

「ばし」とは「鷲」の意味で、八重山に生息するカンムリワシを示しています。

「ゆんた」とは八重山古民謡にある農民の労働歌で、男女で交互にうたわれた唱でした。

「ばしゆんた」はこの川平発祥説のほかに、大川(石垣市内)発祥説もあります。

|

49.川平観音堂

川平観音堂の碑文

|

川平観音堂

川平村は八重山でも歴史は古く、川平湾は昔、首里王府への貢納物を集積する三大港の一つで、石垣島から沖縄本島等へむかう船の風待つ港でもあった。

川平湾を見下ろす小高い丘の川平公園に立つ川平観音堂は、十七世紀中葉に創建されたと伝えられている。

伝承によると、「川平湾にマーラン船が順風を待って停泊していた。その船から小僧が順風になるまでと川平村へ上陸した。しばらくして戻ってみるとマーラン船はすでに出帆し、遥か沖を帆走していた。小僧は驚き嘆きながら、船が川平湾へ戻るように神仏に一心に祈った。小僧の熱願は天に通じ、北風が吹き船は戻って来て乗船することができ、無事要件をはたした。数年後、小僧は和尚となって帰島し、自分の祈願した地に観音堂を建て祀った」と伝えられている。

爾来、この川平観音堂には全国津々浦々から、多くの人々が訪れ安全祈願、大願成就祈願、無病息災や縁結びの祈願のために参拝している。

なお、風光明媚なこの川平湾は日本百景の一つに選ばれ、石垣市文化財の名勝にも指定されている。

平成四年十月一日

川平公民館

奉納 高嶺英正 |

川平観音堂遠景

| 川平観音堂は、川平公園の駐車場東側、川平湾への降り口の横にあります。 |

|

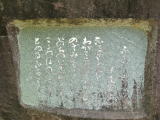

50.伊波南哲詩碑

ふるさと 詩碑

(裏面)

|

ふるさと

伊波南哲

ふるさとは

わがこころのともしび

のぞみもえ

いのちのいずみわきいで

こころほのぼのと

とめるふるさと

(裏面)

伊波南哲さんは明治35年この島で生れ 昭和のはじめから亡くなられる昭和51年まで 一貫して沖縄をうたい続けた愛郷の詩人でした 代表作の長編叙情詩「オヤケアカハチ」をはじめ「沖縄の民謡」「伊波南哲詩集」など生涯に27冊もの著作を残しました その作品は南国の太陽のように明るくおおらかで台風のような情熱に貫かれた郷土文学です それに沖縄の民族的エネルギーを発揚したものとして 私達沖縄の誇りであります こうした半世紀に及ぶ文学活動を記念するため南哲さん没後の一周忌を機に この詩碑を建立するものであります

昭和52年12月28日

伊波南哲 詩碑建立期成会 |

伊波南哲詩碑

| この碑は底地ビーチの駐車場脇にあります。伊波南哲氏は石垣島出身の詩人で童話作家、また多くの民話も残されています。 |

|

51.史跡 川平貝塚

川平貝塚の碑文

|

史跡 川平貝塚

昭和47年5月15日 国指定

この貝塚は、比高約30メートルの仲間森と獅子森を含む一帯の原野や畑地に形成されています。1904年(明治37)に考古学者鳥居龍蔵博士によって中央の学会に紹介され、先史時代の南島文化研究の草創の地となったところです。

貝塚から出土する遺物としては、いわゆる外耳土器を含む土器類、中国製品を含む陶磁器類、石器、貝器等があります。先島諸島の遺跡は、大別すると陶磁器類を伴出する遺跡と、それを伴わぬより古い時期のものと考えられる遺跡および石器のみを出土し土器を伴わぬ遺跡に分類できます。陶磁器類を伴出する遺跡の年代は、宋銭の出土をみるものがあることから、ほぼ推定可能です。

川平貝塚は、先島諸島の遺跡の一類型を代表するものであり、学史的にも重要な位置をしめます。

沖縄県教育委員会

昭和53年3月31日 |

川平貝塚の碑

| 川平貝塚は川平集落から底地(スクジ)ビーチに行く坂道の途中・右手にあります。 |

|

52.底地海水浴場の説明看板

底地海水浴場の説明看板

|

西表石垣国立公園(Iriomote-Ishigaki National Park)

西表石垣国立公園は、日本列島南西端に位置する国立公園です。西表島、石垣島、その間にはさまれたサンゴ礁の海(石西礁湖)と島々からなります。面積80%が亜熱帯林に覆われた西表島は、イリオモテヤマネコなど希少な野生動物も多く生息しています。優れた海中景観を持つ石西礁湖は、日本最大規模のサンゴ礁でその海域にサンゴ礁の隆起でできた竹富島、黒島などに沖縄独特の集落景観が観られます。八重山諸島の玄関口となる石垣島は、島の中心に亜熱帯の森林がまとまって見られる於茂登岳があるほか、沿岸には北半球最大規模のアオサンゴ大群落がある白保など優れた海中景観が見られます。

Located at the southwestern end of the Japanese archipelago, Iriomote-Ishigaki

National Park consists of Iriomote and Ishigaki islands, Sekisei Lagoon

(the coral sea between the two main islands), and several smaller islands.

Iriomote island, 80% of which is covered by subtropical forests, provides

ideal habitats for various rare wild animals including the endangered Iriomote

wildcat. Sekisei Lagoon, which contains one of the largest coral reefs

in the Japan, boasts spectacular underwater views. Typical Okinawan villages

can be found on some of the raised coral islets, including Taketomi and

Kuro. Ishigaki Island serves as the gateway to the Yaeyama Islands. It

features clusters of subtropical forests, which cover its highest peak,

Omotodake, at the center of the island. The shores of Ishigaki, including

Shiraho Beach, which has one of the largest blue coral colonies in the

northern hemisphere, offer breathtaking views to divers.

底地園地 Sukuji area

底地海水浴場 Sukuji Beach

白いサンゴ砂の美しいビーチが弧状に続き、遠方の岬(川平石崎)と眼前のエメラルドブルーの海のコントラストが優れた自然景観を形成しています。また、ここ底地海水浴場は日本一早い夏を宣言する海水浴場として、観光客はもちろん、住民のレクレーションの場としても利用されています。

A magnificent natural landscape is formed by the striking contrast between

the long arc of a beatiful, white coral sand beach with a cape in the distance

(Kabira Ishizaki) and the emerald blue of the ocean before you. This bathing

beach, Sukuji Beach, is the first in Japan to officially open for the swimming

season each year and is a favorite recreational spot for not only tourists,

but the locals as well.

屋戸引き屋(ヤドゥピキヤ)

1500年頃に活躍した豪族、仲間満慶山英極がまつられています。

川平貝塚

川平貝塚は底地海岸近くの小高い丘陵にあり、1904年に、鳥居竜蔵博士により調査が行われ、主に15~16世紀と推定される土器や石器、中国の青磁片などが発掘されました。その中から外耳土器と命名された、八重山地方の先史時代を解く鍵となる、学術的にも重要な土器が発見されています。国指定史跡。 |

底地海水浴場

| 底地海水浴場は、モクマオウの防風林に沿って白い砂浜が続く、遠浅の波の穏やかな海水浴場です。夕暮れも大変美しい浜です。 |

|

53.開拓之碑(吉原)

開拓之碑 表面

|

【表面】

開拓之碑

アララガマ魂

【裏面】

開拓団員名簿

団長 下地豊吉

教師 池間昌二

他47名(氏名省略)

公民館役員

氏名省略:6名

協力者

氏名省略:4名

協力会社

会社名省略:2社

平成二十五年六月吉日建立

記載された名前から分かるように、移民団の出身地は宮古島の方々でした。地区名は、団長の名前から「吉」の字をもらい、当時の地名であった「山原(ヤマバレー)」の「原」の字と合わせ「吉原」と名づけたそうです。

入植当時の周囲は密林で、道路は山道一つしかなく、開拓には大変な苦労を伴ったそうで、作物は土壌の殆どが砂であった為にうまく育たず、台風の被害にも翻弄されたそうです。このため下地団長は「畜産」で村を維持することを決意し、以降、畜産農業を行い村を興してきたとのことです。 |

同裏面

|

54.仲筋村ネバル御嶽の亜熱帯海岸林

【説明板】

【コントリート柱】

|

【説明板】

県指定天然記念物

仲筋村ネバル御嶽の亜熱帯海岸林

昭和47年5月12日

仲筋村ネバル御嶽は、廃村になった仲筋村の拝所です。

この御嶽林は、海岸の砂丘地に発達した海岸林です。これまで信仰

によって保護されてきたため、うっそうとした森林となっています。

高木層は、高さ10m前後のクワノハエノキ、クサミズキ、ハスノ

ハギリ、クロヨナ、タブノキ、オオバイヌビワなどからなり、林内に

はアコウネッタイラン、ヤエヤマクマガイソウ、キイレツチトリモチ

などが見られます。この林は樹種も多く、亜熱帯の海岸林の特徴をよ

く示し、各術上貴重な存在てす。

なお、この地域において許可なく現状を変更することは、県条例で

禁じられています。

所在地 石垣市川平ヒゥッタ1195番地

面積 41184㎡

平成7年3月

沖縄県教育委員会

石垣市教育委員会

【コントリート柱】

県指定天然記念物

仲筋村ネバル御嶽の亜熱帯海岸林 |

碑の遠景

亜熱帯海岸林内

亜熱帯海岸林外縁

|

55.開拓之碑(米原)

開拓之碑

同拡大

|

【左手石碑】

開拓之碑

【右手石碑】

入植者

1952年8月入植

(以下、入植者名省略)

※この碑は米原公民館横の広場の隅にあります。

|

入植者名の碑

同上部拡大

|

56.米原のヤエヤマヤシ群落

「米原のヤエヤマヤシ群落」

説明看板

|

天然記念物 米原のヤエヤマヤシ群落

昭和47年5月15日指定

ヤエヤマヤシ Satakentia liukiuensis (Hatusima) H.E.Mooreは世界中で石垣島、西表島だけに自生する1属1種のヤシです。かつては小笠原諸島のノヤシと同属と考えられていましたが、1964年に初島住彦氏によってノヤシ属の新種として記載されました。その後、H.E.Moore氏がヤエヤマヤシ属を新設し、この属に移しました。属名Satakentiaはヤシの研究家であった佐竹利彦氏の名前を記念しています。本種の近縁種は中国や、フィリピンには分布せず、地理的に遠いニューギニア周辺に分布しています。

本種最大の自生地であるこの群落には多数のヤエヤマヤシが生育しており、中には樹高15~20m、胸高直径30cmに達する見事なものもあります。また、この群落内にはヤエヤマヤシの他に、ハマイイヌビワ、コニシイヌビワ、ホソバムクイヌビワ、ショウベンノキ、リュウキュウガキ、アカテツ、フクギ、ハブカズラ、コミノクロツグ、クワズイモ、ミカワリシダ、オオクサボク、トウツルモドキなどの植物が見られます。

なお、この地域において許可を得ることなく現状を変更し、または保存に影響を及ぼす行為をすることは法律で禁じられています。

文部科学省

沖縄県 |

天然記念物指定石柱

|

説明看板

|

西表石垣国立公園(Iriomote-Ishigaki National

Park)

西表石垣国立公園は、日本列島南西端に位置する国立公園です。西表島、石垣島、その間にはさまれたサンゴ礁の海(石西礁湖)と島々からなります。面積80%が亜熱帯林に覆われた西表島は、イリオモテヤマネコなど希少な野生動物も多く生息しています。優れた海中景観を持つ石西礁湖は、日本最大規模のサンゴ礁でその海域にサンゴ礁の隆起でできた竹富島、黒島などに沖縄独特の集落景観が観られます。八重山諸島の玄関口となる石垣島は、島の中心に亜熱帯の森林がまとまって見られる於茂登岳があるほか、沿岸には北半球最大規模のアオサンゴ大群落がある白保など優れた海中景観が見られます。

Located at the southwestern end of the Japanese archipelago,

Iriomote-Ishigaki National Park consists of Iriomote and Ishigaki islands,

Sekisei Lagoon (the coral sea between the two main islands), and several smaller

islands. Iriomote island, 80% of which is covered by subtropical forests,

provides ideal habitats for various rare wild animals including the endangered

Iriomote wildcat. Sekisei Lagoon, which contains one of the largest coral reefs

in the Japan, boasts spectacular underwater views. Typical Okinawan villages can

be found on some of the raised coral islets, including Taketomi and Kuro.

Ishigaki Island serves as the gateway to the Yaeyama Islands. It features

clusters of subtropical forests, which cover its highest peak, Omotodake, at the

center of the island. The shores of Ishigaki, including Shiraho Beach, which has

one of the largest blue coral colonies in the northern hemisphere, offer

breathtaking views to divers.

米原園地 Yonehara area

米原ヤエヤマヤシ群落・イシガキニイニイ生息地保護 Yonehara Yaeyama Palm Tree Green / Platypleura

albivannata M. Hayashi Cicada Natural Habitat Conservation Area

沖縄県最高峰の於茂登岳(526m)の麓にあり、発達した亜熱帯極相林が広がります。八重山諸島固有種のヤエヤマヤシ群落が分布し、絶滅危惧種であるイシガキニイニイの生息地でもあり、学術的にも非常に貴重な場所となっています。振り返ると、二重になった珍しいサンゴ礁の眺望が楽しめます。

A lush subtropical climax forest spreads around the foot of Mt. Omotodake,

the highest peak in Okinawa Prefecture, rising 526 meters above sea level

with groves of Yaeyama palm trees endemic to the Yaeyama islands and also

as the habitat of the Platypleura albivannata M. Hayashi cicadas, an endangered

species, this area is extremely valuable from a scientific standpoint as

well. Look behind you to enjoy the view of a rare double reef,

ヤエヤマヤシ

八重山諸島固有のヤシで、自生地はこの米原と西表島2カ所の計3カ所にしかなく、いずれも国の天然記念物となつています。世界でも珍しい1属1種のヤシで、高くなると根元のまわりに赤みを帯びた不定根とよばれるものをたくさん出して、木を支えるようになります。

米原ダブルリーフ

名前のとおり、リーフが二重で、沖のリーフはとても珍しく丸い形をしています。ダイビングポイントとしても、利用頻度が高く、その海中景観は多種多様な魚類が生息し、枝状ミドリイシやユビエダハマサンゴの群落が観察できるサンゴ礁が素晴らしい海中景観として楽しめます。

崎枝鬼(サキダウン)

正体が鬼である姉を持った弟の話。浦底湾にある岩穴は、弟を追う鬼の姉が引っ掛かって動けなくなった場所で鬼家(ウンヌヤー)と呼ばれています。

禁止事項

絶滅危惧種イシガキニイニイの重要な生息地・生育環境を保全するため、生息地保護区では開発行為や木の伐採等が禁止されています。さらに、立入制限区においては、通年人の立ち入りも禁止されています。 |

ヤシ林を見上げた光景

|

57.荒川のカンヒザクラ自生地 天然記念物指定碑

荒川のカンヒザクラ自生地の

説明看板

|

天然記念物 荒川のカンヒザクラ自生地

昭和47年5月15日指定

カンヒザクラは台湾、中国、石垣島に自生する落葉の高木であります。カンヒザクラは荒川の上流地帯、川に沿った所に点々とあって稚樹がほとんどなく老木が多い。

この地域のカンヒザクラの花は2月頃咲き色は沖縄島のものより幾分淡いようです。

周辺の植物は、ハマイヌビワ、クズノハガシワ、フクギ、ハクサンボク、エゴノキ、カキバカンコノキ、リュウキュウモクセイ、フカノキ、ヒカゲヘゴ、クロツグ、リュウビンタイ、ツルアダン、などがあります。

この一帯は、基盤が花崗岩で桜の生育には適地であり、また琉球列島における桜の自生地がほとんど失われた今日、この地域のカンヒザクラの自生地は貴重であります。

なお、この地域において許可を得ることなく、現状を変更し、または保存に影響を及ぼす行為をすることは法律で禁じられています。

文部省

沖縄県

※カンヒザクラは、日本で最も早く開花する桜のひとつで、沖縄では1~2月に開花します。

沖縄や奄美諸島で桜と言えばこの種ですが、開花は北から始まり南へ進むという特徴があります。

普通の桜の花に比べて赤色が濃く、釣鐘状の形をしています。

名前は寒い時期に咲く緋色の桜という意味です。ヒカンザクラ(緋寒桜)と呼ばれることもありますが、ヒガンザクラ(彼岸桜)と聞き間違いやすいので、カンヒザクラの呼び方が標準になっています。 |

天然記念物指定碑

|

58.平和友好の碑

平和友好の碑

|

平和友好の碑

日本と台湾は現在国交のない不幸な状態に置かれてい

るが 曽ては 明治以降の五十年間同胞としての歴史と

運命を共有していた 緊密な間柄であった。

特に我が八重山と台湾は 最も近い隣人として格別な

親交関係で結ばれていた。

然し 両国間の一衣帯水の海上には 領土の証としての

国境線が厳然と存在することは否定できない歴史的現実

である。 我我にはこの両国間の親近と冷厳の特殊な

歴史的関係を確かめるとともに 相互の立場を尊重する

責務がある。 そこから信頼が生れ友好が実現する。

思えば 八重山青年会議所が台湾 蘇澳港青年商会と

姉妹締結をして六年 その間様様の民間交流を通じて多

くの成果を積み重ねてきた。 また、四十二年前 敗戦の

混沌た激動の中を八重山出身の多くの引揚者がスオウ

港から帰還した際 数数の温かい援助を受け無事帰国し

た 忘れ得ない恩恵である。

この温情に報いるために双方の地を訪れ 両地域の人々

が戦争の無益と恒久の平和を語り、祈願する。 この歴史

的会合を記念して 「平和の木」を植えて末長く伝える。

青年会議所の目的とする 人間の開発と社会の開発の二

つの理念に基づいて 青年会議所の姉妹締結のきずなを

益々堅め新たな未来への指標として この平和友好の

記念碑を建てる。

一九八七年(昭和六二年)八月二日

蘇澳港 国際青年商会会長 廖 大慶

国際委員長 簡 弘遠

(社) 八重山青年会議所理事長 山森 康二

対外交流委員長 井上信吉

|

於茂登トンネル

| この碑は於茂登トンネルの北側出口の西側の公園内にあります。石板を横に置いた状態で設置されていますので少々分かりづらいです。 |

|

59.肥田埜勝美 歌碑

肥田埜勝美 歌碑

|

青葉木菟

遠し

二羽とも

谺とも

勝美 |

青葉木菟(アオバズク):フクロウ目フクロウ科アオバズク属に分類される鳥です。一般には冬季になると東南アジアへ渡り越冬する夏鳥とされていますが、南西諸島では留鳥です。

谺:こだま

|

この碑は、於茂登トンネル北側出口すぐの西側(公園内)にあります。

なぜここにこの碑が建てられているのかは把握できていません。 |

俳人、肥田埜勝美(ヒダノ カツミ)は、大正12年に埼玉県に生まれています。 |

60.入植之碑(野底)

入植之碑

|

【上段】

入植之碑

【下段】

先遣隊入植者

一九五四年(昭和二十九年)六月五日

(以下、入植者名省略)

※この碑は野底集落内にあります。 |

入植者名プレート

|

61.入植之碑(兼城)

入植之碑

同裏面

|

[表面]

入植之碑

[裏面]

兼城開拓団入植者名

一九五四年(昭和二九年)六月二十一日 入植

(以下、入植者出身地・氏名省略)

建立 二〇〇四年(平成十六年)六月二〇日

揮壱 志喜屋 清 |

入植者名プレート

|

62.開拓の碑(栄)

開拓の碑

|

【上段】

開拓

【下段】

一九五四年六月二十一日 先遣隊入植者

(以下、入植者名省略)

※この碑は栄公民館前の広場にあります。 |

入植者名プレート

|

63.久松五勇士上陸之地

久松五勇士上陸之地の碑

同裏面(東側)より

|

久松五勇士

上陸之地

元陸軍大将荒木貞夫書

五勇士名

垣花 善

垣花 清

與那覇 蒲

與那覇 松

與那覇 蒲

(裏面)

明治三十八年五月日露戦争の時ロシヤのバルチック艦隊宮古島沖通過の事を一刻も早く大本営に通報すべく時の宮古島島司橋口軍六の命により久松出身の五人の青年漁師は刳船に乗り九〇浬の荒波を力漕に力漕をつづけ石垣島にたどりつき「敵艦見ゆ」の打電をなし大任を果した この五人の青年の愛国心勇猛心責任感をたたえ永く記念するために此の碑を建てた

一九六六年九月

久松五勇士顕彰碑建立期成会 |

この碑は伊原間の牛そばで有名な「新垣食堂」の北側すぐの交差点を東側こ曲がり海岸方向に行くとあります。

※ 日露戦争時の明治38年5月25日、宮古島東方を北上しているロシアのバルチック艦隊を発見したという情報が宮古島司(地方行政官)に入り、大本営と連合艦隊に報告することとなりました。しかしながら当時、電信局は石垣島にしかなかったため、その報告を届けるよう依頼された宮古島・久松の漁師5人は、石垣島まで約170Kmの荒波の中を刳舟(サバニ)で15時間こぎ続け、ここ伊原間の浜に到着しました。その後、陸上を5時間かけて石垣島電信局まで走り電報を発信しました。

しかし、電報が連合艦隊に達したのは、信濃丸の「敵艦見ゆ」の報告よりも1時間遅れとなり、当時はあまり評価されることもありませんでした。

なお、宮古島の久松にもこの五勇士を讃える顕彰碑が建てられています。 |

64.玉取崎園地の説明看板

玉取崎園地の説明看板

|

西表石垣国立公園(Iriomote-Ishigaki National Park)

西表石垣国立公園は、日本列島南西端に位置する国立公園です。西表島、石垣島、その間にはさまれたサンゴ礁の海(石西礁湖)と島々からなります。面積80%が亜熱帯林に覆われた西表島は、イリオモテヤマネコなど希少な野生動物も多く生息しています。優れた海中景観を持つ石西礁湖は、日本最大規模のサンゴ礁でその海域にサンゴ礁の隆起でできた竹富島、黒島などに沖縄独特の集落景観が観られます。八重山諸島の玄関口となる石垣島は、島の中心に亜熱帯の森林がまとまって見られる於茂登岳があるほか、沿岸には北半球最大規模のアオサンゴ大群落がある白保など優れた海中景観が見られます。

Located at the southwestern end of the Japanese archipelago, Iriomote-Ishigaki

National Park consists of Iriomote and Ishigaki islands, Sekisei Lagoon

(the coral sea between the two main islands), and several smaller islands.

Iriomote island, 80% of which is covered by subtropical forests, provides

ideal habitats for various rare wild animals including the endangered Iriomote

wildcat. Sekisei Lagoon, which contains one of the largest coral reefs

in the Japan, boasts spectacular underwater views. Typical Okinawan villages

can be found on some of the raised coral islets, including Taketomi and

Kuro. Ishigaki Island serves as the gateway to the Yaeyama Islands. It

features clusters of subtropical forests, which cover its highest peak,

Omotodake, at the center of the island. The shores of Ishigaki, including

Shiraho Beach, which has one of the largest blue coral colonies in the

northern hemisphere, offer breathtaking views to divers.

玉取崎園地 Tamatorizaki area

平久保半島・野底・玉取崎 Tamatorizaki, Nosoko, hirakubo Peninsula

玉取崎は平久保半島の基部、金武山の東方に位置する岬です。南方には民謡「月夜浜節」に謡われた「岸の浦(キシヌーラ)」または「南の浦(ハイノーラ)」と呼ばれる場所があります。展望台からは、山並みや牧野、自然海岸とエメラルドのリーフの雄大な連なりが一望できます。平久保半島の付け根、約200mのくびれた箇所は「船越(フナクヤー)」と言われ、かつては、海から海へと舟を担いで渡していたと言われています。

Tamatorizaki is a promontory to the east of Kimbudake, a mountain located

at the base of the Hirakubo Peninsula. To the south of the promontry is

a renowed beach referred to as Kishinura or Hainora in the traditional

folksong Tsukiyohamabishi ( song of the moonlit beach ). The Tamatorizaki

observation deck commands a panoramic view of mountains, meadows, natural

beaches and emerald coral reefs. The peninsula to only about 200 meters

across near its base, and the local fishermen used to carry their boats

across this narrow strip ( called Funakuya, or boat passage ), rather than

row all the way around the peninsula.

野底マーペー

西方に望む、とがった形が特徴の野底岳は、この山にまつわる、悲恋の物語のヒロインの名前をとって「野底マーペー」とも呼ばれます。過去の移住政策によって、恋仲をさかれたマーペーという娘が、黒島の恋人を思って野底岳に登ったが、於茂登岳にさえぎられて島の姿さえ見えず、絶望のあまり石になってしまったと言います。

船越(フナクヤー)

伝統の舟かつぎ船越(フナクヤー)は、旧暦5月4日に航海安全と豊漁を祈願する伝統行事「フナクヤー海神祭(ハーリー)」で再現されます。

月夜浜節

1 月夜濱だぎに

岸ぬ浦ぬ木綿

木綿花作てぃ

木綿かしかきら

2 くりかえし 返えし

指はぢき 見上ぎりば

筋むつぃぬ 美らさ

ゆみ美らさあむぬ

吹かば飛ぶ手巾

玉取崎園地周辺は昔、綿花の畑が一帯に広がっていました。この歌は、畑に真っ白に咲き誇る木綿の花はまるで月夜の浜辺のようだ。真っ白な綿花を摘み、糸を紡ぎ、愛しいひとのために、極上の手巾を織りさしあげましょう、という内容です。 |

東屋

玉取崎展望台からの眺望

(北東側光景)

(南東側光景)

| 玉取崎の名前の由来は、その昔、この岬の沖で海難事故が多く、「魂を取られる」ことが多かったことから、「玉取」の名がついたそうです。 |

|

65.明石開拓之碑

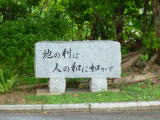

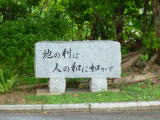

66.地の利は人の和に如かず

地の利は人の和に如かず

の碑

|

地の利は人の和に如かず

この碑は、明石集落への入口(公民館&共同売店前)にあります。

言葉は、「孟子・公孫丑下」からのもので、意味は、『いかに土地の形勢が有利であっても、一致団結している人々の力には及ばない。』ということですが、逆説的に「

どのように土地の形勢が不利であっても、堅固な人心の和合団結によって乗り越えられる。」という、開拓の困難に立ち向かう入植者精神を表したものと思われます。 |

碑の遠景

|

67.アイナマ石

アイナマ石の説明看板

アイナマ石

|

アイナマ石

アイナマとは可愛い花嫁のことです。

昔、川平村の美しい娘が平久保村に嫁に行くことになりました。

平久保村と川平村は遠く離れており、行き来するにはジャングルのけもの道や干潮時に海浜沿いに歩かねばならず、二日がかりでした。

親の勤めで、仕方なく承諾したものの、娘にとっては気の進まぬ結婚でした。

嫁入りのため平久保村に向かう途中、花嫁は用足しにといって茂みのなかへ姿をかくしました。

なかなか戻らないので、お供の者があたりを探しましたが、花嫁の姿はなく、昼なお暗い山奥には花嫁に似た冷たい石がひっそりと立っているばかりでした。

いつしか人びとは、この石のことをアイナマ石と呼ぶようになりました。

娘が悲嘆のあまり石化した伝説は他にもあり、石になった花嫁と呼ばれるアイナマ石の伝説も人頭税制度下で苦しんだ農民や女性たちのやりばのない悲しみと怒りが石を通して伝わってきます。

※ アイナマ石は平久保に入り、道路が上り坂になる辺りに案内板がありますので、

ここを右折して山道を少し上ります。すると上の写真の道標がありますのでここに

車を止め少し(150m程度)山道を歩くと着きます。 |

|

アイナマ石への道標

アイナマ石の遠景

|

68.平久保地区農地開発事業完了之碑

平久保地区

農地開発事業完了之碑

同裏面

|

[表面]

平久保地区

農地開発事業完了之碑

[裏面]

平久保土地改良区

理事長 大松 久吉 東風平正金

副 川田 文夫 平良 玄栄

平良 辰男 島尻 昇

監事 大松 正昭 伊波 清孝

事業期間 昭和62年3月 ~

平成10年3月

施工者 西里建設株式会社 |

碑の遠景

| この碑は平久保集落を北方向に過ぎた右手側にあります。 |

|

Page-TOPへ戻る

八重山の石碑・説明看板のページへ戻る

八重山豆事典のページへ戻る

TOPページへ戻る

Copyright (c) 2008.8- yaeyama-zephyr

写真の無断転載・使用を禁じます。

|